『反日種族主義』の共同執筆者がラムザイヤー論文を徹底解説

李宇衍:『反日種族主義』共同執筆者

どの社会においても売春婦の性労働は大変であり、自己に対する社会的評価を大きく傷つけるものである。だからこそ、彼女たちは高い収入を得る。アジア太平洋戦争以前に日本の遊廓で働いていた売春婦も、戦時中の日本軍慰安婦も同じであった。

このような事情は、遊廓や慰安所の業者と結んだ契約にも表れている。ラムザイヤー教授の論文を見れば一目瞭然である。事業主と売春婦または慰安婦の契約を年季奉公として把握し、その契約の構造を説明している。

論文によると契約書の中身は、(1)就職前に売春婦ㆍ軍慰安婦に渡される前借金、(2)女性たちが労働する年数を規定した契約期間(年季)、(3)売上高を業者と売春婦・慰安婦たちが分割する割合である。これについては前出の拙稿「性奴隷説を否定した米論文にぐうの音も出ない韓国」を参考にしてほしい。

もっとも、このような特徴はラムザイヤー教授が初めて述べたわけではなく、研究者の間でよく知られている。この論文のポイントは、戦前の売春婦よりも戦時下の軍慰安婦に対する待遇の方が良かったことである。働く所が戦場だったからだ。

海外に随行した軍慰安婦の場合、日本内地や朝鮮とは違って、前方であれ後方であれ、常に生命の危険が付きまとう。また事業主が契約違反をした場合、対処できる選択肢があまりない。東京や京城(現在のソウル市)にいれば、知人や警察、法廷に頼ることができる。それが無理なら大衆の中に逃げることもできるが、海外の戦場となるとそうもいかない。

高リスクに対する補償は高い収入であった。これは1939年9月より行われた労務動員(徴用を含む)を連想させる。1920~30年代、日本で働く朝鮮人の賃金は、日本人の半分を少し上回る程度だった。

しかし戦時動員以降、作業能力による違いはあったものの、民族差別など非経済的な理由での賃金差別はほとんどなくなった。人手不足により日本政府や企業が差別をなくしたからである。皮肉なことに、戦争が始まったことで朝鮮人労働者への処遇が改善された。

売春婦の前借金は女工の日給の何倍だったか?

ラムザイヤー教授によると、1920年代半ば、日本の遊廓にいた売春婦の前借金は1000~1200円という高額だった。女工の日給が1円50銭以下の時代である。そのうえ女工と違い、売春婦は住み込みだ。

経済発展の水準が低く、エンゲル係数が高い状況における食事と住居の提供は、売春婦と他の職種間の賃金格差をさらに拡大させる。このような点を考慮すると、売春婦の前借金は女工の日給の千倍を上回ったことになる。

戦時下でも前借金の額に大きな変化はなかったという。その代わり契約期間(年季)が短くなった。遊廓で働く売春婦の場合、日本では6年、朝鮮では3年が普通だったが、慰安所は2年だった。またビルマの日本軍慰安所のように6カ月から1年間の契約を結ぶケースもあった。

軍慰安婦は売春婦と同様、契約期間が終了すれば前借金を全額返済したかどうかに関係なく、慰安所から出ることができる。したがって、契約期間が短縮されたことで慰安婦の帰郷は容易になったのだ。

一般の人々は慰安婦というと、終戦になってようやく帰還できたと考えるが、これは「強制連行説」と「性奴隷説」の影響である。慰安所の開設は少なくとも1937年には本格化し、1945年までの8年間存続したため、終戦前に帰ってきた軍慰安婦は多かったはずだ。慰安所で終戦を迎えた人の方がむしろ少ないだろう。

売上高を事業主と分割する割合も軍慰安婦側に有利になり、7:3から6:4になった。4:6という割合を採用したケースもある。その結果、数カ月で前借金を返済して帰ってきた軍慰安婦も多かった。これは元東京大学教授の秦郁彦も述べている(「慰安婦と戦場の性」)。日本軍慰安婦が相手をする軍人の数は売春婦が取った一般客よりもはるかに多く、所得が大幅に増加したことをここに追加したい。

1925年当時、東京の遊廓で売春婦が相手をした客の数は1日平均2.5人にすぎなかった。一方、戦場では常に慰安婦が不足していた。日本軍は性病予防のための徹底した衛生管理などを慰安所に義務付け、一般人の出入りを禁止し、兵士たちには慰安所以外の店の利用を禁止した。

ちなみに、終戦後に帰国した慰安婦が取り分を軍から回収できなかったという主張があるが、終戦前に帰還した慰安婦がはるかに多かったことを考えると、むしろ例外的なケースだろう。

ラムザイヤー教授は「軍慰安婦は売春婦に比べて高リスク、高収入だった」という結論を出した。私もこれに同意する。これに対し韓国のメディアは、メッセンジャー(発話者)であるラムザイヤー教授への人身攻撃に専念してきた。

米国にいる一部の韓日歴史研究者の見解を伝え、論文に対する批判を表明した。その第一は、ラムザイヤー教授が「朝鮮人募集業者の責任の方が日本の国家の責任よりも大きいと主張した」というのだ。論文の該当部分は次の通りである。

ベトナム戦争時の「ディズニーランド」の実態

It was not that the government – either the Korean or the Japanese government – forced women into prostitution. It was not that the Japanese army worked with fraudulent recruiters. It was not even that recruiters focused on the army’s comfort stations. Instead, the problem involved domestic Korean recruiters who has been tricking young women into working at brothels for decades.

「朝鮮や日本の政府が女性たちに売春するよう強要したのではない。日本軍が詐欺業者と示し合わせて動いたわけでもない。募集業者が軍隊の慰安所に焦点を合わせたわけでもない。問題は数十年間、若い女性たちをだまして売春宿で働かせてきた朝鮮人の募集業者に関連がある」

直接の責任はもちろん朝鮮人募集業者にある。就職詐欺や人身売買による慰安婦募集を行えば軍の威信が失墜するため日本軍は警戒していて、総督府はそのような募集業者を取り締まった。しかし、日本政府と軍は慰安所の設置と運営に関与した。これが日本の過ちだろうか。過ちだ。すべての人間が過ちを犯す。このような時は歴史上の比較が有益だ。

ピューリタニズム(清教主義)の伝統を持つ米国が、「戦場における性」に対して取った二面的な態度は有名だ。1941年に「兵士と売春婦との接触はいかなる場合でも禁止」という原則を規定した。ところが、原則に反して売春宿へ行った兵士たちの間で性病が問題になると、軍医総監はコンドーム15万箱と消毒薬31万箱を空輸や船便で戦線に送った。1942年の秋のことだ。

第二次世界大戦以降、最大の戦争であるベトナム戦争で、米国はさらに現実主義的な態度を取った。米軍ライケ基地の中には2棟の「レクリエーションセンター」があり、そこには60人のベトナム人女性がいて、それぞれの部屋で寝泊まりしていた。売り上げは事業主と女性が6:4で分け合い、軍医が女性たちを毎週検診し、安全な女性の部屋には札を立てた。

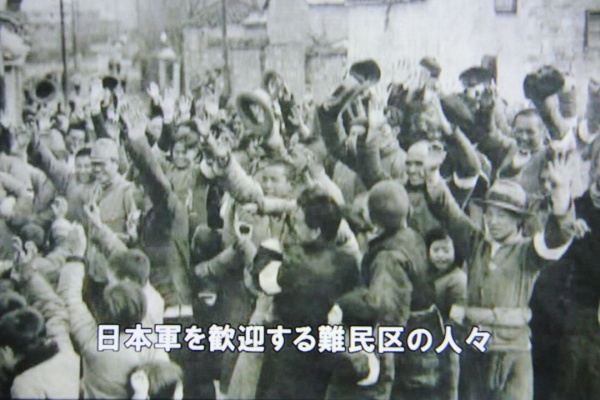

「ディズニーランド」と呼ばれるこの場所は旅団長が監督し、ペンタゴンも黙認していた。どこかでよく見た光景だ。日本軍慰安所である。第二次世界大戦中、ドイツも日本軍慰安所とよく似た慰安所を設置していた。それは1942年当時、なんと500か所に及ぶ。

論文批判の第二は「朝鮮人軍慰安婦と慰安所業者の間に契約はなかった」である。「強制連行だったから契約はなかった」という主張に対しては「強制連行」の証拠がないこと、「10代前半の少女に契約のことなど分からない」という主張に対しては「慰安婦は普通20代、平均して20代半ばだった」という事実を指摘するにとどめておく。もっと歴史的な事実に合致する問題に焦点を当てよう。

慰安婦の親は仕事の内容を知っていたか?

いい仕事を紹介すると言い、朝鮮人斡旋業者が女性を連れていって売り飛ばすことがあった(就業詐欺)。この時女性は慰安婦として働くという事実を知らないまま、慰安所に連れていかれたのだ。この場合は契約の必要がなく、多額の前借金も支払われなかったであろう。しかし、これには危険が伴う。まず、朝鮮において就職詐欺を含む誘拐は、戦前から警察の取り締まり対象だった。

次に、女性が現地に着いてからも問題になりうる。慰安所を管理している部隊は、慰安婦になる本人がどんな仕事をするか知っているかを確認した。したがって、誘拐して慰安婦を連れていくケースは、親による事実上の人身売買よりは少なかったはずである。

後者の場合、募集業者が慰安所経営者の代わりに親に払うお金は、親にとっては娘を売った対価であるが、募集業者や慰安所経営者にとっては前借金になる。李栄薫元ソウル大学教授の『反日種族主義』によると、募集業者と親の間のこのような取り引きは、人身売買という違法と、戸籍制度下における正当な権利行使と職業斡旋という合法との境界線にあった。戦前からすでに人身売買が横行していて、時には社会的問題にもなったが、その容疑で調査を受けた人の大半が無罪に処される状況だった。

当時の状況を考えると、募集業者と取り引きする親は、娘がどこへ行って何をするかを知っていたと見るべきである。前借金を受け取るという明示的な契約ではなかったとしても、両親がそれを知っていたとしたら、これはラムザイヤー教授の言う契約にほかならない。

米国の批判者たちはこのような事実を知らない。ラムザイヤー教授は「慰安婦として大金を稼いだ人物」として論文の中で紹介している元慰安婦の文玉珠(ムン・オクジュ)氏が「業者よりも自分を売った親の方が憎い」と言ったのも、このような状況から理解することができる。

業者との間できちんとした契約が行われた代表的なケースは、戦前から朝鮮や外地で売春業を営んできた女性であろう。これは韓国と日本の研究者が疎かにしている内容だが、最も蓋然性が高いといえる。

1940年頃の朝鮮半島には、総督府が把握している売春婦だけで1万人もいた。また、アジア太平洋戦争の戦場とほぼ重なっていた中国、満州など、朝鮮人が進出していた地域の朝鮮人売春婦は8000人に達した。これらは政府機関が把握した数字にすぎない。売春婦を転職させて軍慰安婦にする際に必要なのは、現在の雇用と比較した場合、「高リスク、高収入」であることを知らせることであろう。

斡旋業者が慰安所に連れて行った女性とは

募集業者の立場では、売春婦であれば誘拐や人身売買に伴う危険がない。売春婦の立場からしたら、慰安婦になるからといって社会的評価がさらに損なわれることもないし、むしろ兵士を慰安するという自負心を持てることも多かった。日本軍の上層部や兵士たちが慰安婦自身について追及する立場にもなかったし、実際に追及することもなかった。以上を考えると、斡旋業者が接近する最初の対象は、朝鮮内外の売春婦であったと考えられる。

韓国で最も左翼的であり反日的である「ハンギョレ新聞」を設立し、社長を歴任した宋建鎬(ソン・ゴンホ)氏は、慰安婦問題が政治化される前の1984年に出した自著「日帝支配下の韓国現代史」で次のように述べている。氏は1927年生まれであり、植民地時代を経験している。

「日本当局は1937年末の南京攻略後、徐州作戦が開始される頃に、朝鮮内の御用女衒(ぜげん)たちに指示して、貧乏で売春生活をしていた朝鮮女性たちを多数中国大陸へ連れて行き、「慰安所」「簡易慰安所」「陸軍娯楽所」などの名称を持った日本軍の施設に配置し、日本軍兵士の慰みものにした」

こんな例もある。朴致根氏(仮名)の愛人の弟(義弟)は、ビルマの首都ラングーンで日本軍の慰安所を経営していた。朴氏は客案内や会計などを担当する帳場で働いていて、その生活を「慰安所管理人の日記」(イスプ出版)として残している。

この朴致根氏の愛人は、韓国の大邱(テグ)で旅館を営んでいた。当時、旅館業は売春業を兼ねることが多かった。よって、朴氏と義弟が慰安婦を募集するにあたり、農村へ行って女性を誘惑したり非情な親を探して娘を買ったりするよりは、夫人とつきあいのある売春婦にまず交渉するのではなかろうか。

前回の拙稿で述べたように、元慰安婦たちは最初、「付いていった」とか「人身売買された」などと慰安婦になった経緯を語っていた。もともと売春業に従事していたという証言はない。売春に携わっていた人がそれを明かしたら、韓国では「社会的死(social death)」を招くことになる。日本において自分が軍慰安婦だったことを実名で明らかにする人がいないのも、似たような理由だ。

やはり軍慰安婦は、自分自身あるいは自分の代わりに両親が、業者と経済的契約を結んだと見るべきだ。ラムザイヤー教授の論文は、そのような点で論議の出発点として申し分ない。

韓国の学界が慰安婦問題をめぐり、反日民族主義を展開したり論者を人身攻撃したりする旧態を脱し、学問的な討論を始められる絶好のチャンスである。韓国の慰安婦研究者たちには、以上の点について答えてほしいものだ。